Volevo diventare madre più di ogni altra cosa.

Dopo anni di perdite e di cuore spezzato, le mie preghiere furono finalmente esaudite — e la mia famiglia crebbe in modi che non avrei mai immaginato. Ma 17 anni dopo, una frase sussurrata da mia figlia adottiva mi spezzò il cuore.

Ero seduta in macchina, nel parcheggio della clinica della fertilità, e guardavo una donna uscire tenendo in mano un’ecografia.

Il suo viso brillava, come se le avessero appena consegnato il mondo.

Io ero così vuota che non riuscivo nemmeno più a piangere.

A casa, mio marito ed io ci muovevamo l’uno attorno all’altra con cautela, scegliendo le parole come si sceglie dove mettere il piede su un vecchio pavimento di legno.

Ero così vuota che non riuscivo

nemmeno più a piangere.

Qualche mese dopo, con l’avvicinarsi della fase fertile successiva, la tensione tornò a riempire la nostra casa.

«Possiamo prenderci una pausa.» Le mani di mio marito erano sulle mie spalle, i pollici che disegnavano piccoli cerchi.

«Non voglio una pausa. Voglio un bambino.»

Non ribatté. Cosa avrebbe potuto dire?

Gli aborti iniziarono ad arrivare uno dopo l’altro.

Gli aborti arrivarono

uno dopo l’altro.

Ognuno sembrava più rapido del precedente, più freddo, in qualche modo.

Il terzo successe mentre piegavo dei vestitini per bambini. Li avevo comprati in saldo, non avevo resistito.

Avevo in mano una tutina con una paperella sul davanti quando sentii quel calore familiare e terribile.

Mio marito era gentile e paziente, ma quelle perdite stavano logorando il nostro rapporto.

Quelle perdite

stavano logorando

il nostro rapporto.

Vedevo la paura silenziosa nei suoi occhi ogni volta che dicevo: «Forse la prossima volta.»

Aveva paura per me, paura di me e del mio dolore, paura di quello che tutto quel desiderio stava facendo a entrambi.

Dopo il quinto aborto, il medico smise di usare parole di speranza. Si sedette davanti a me nel suo studio sterile, con quelle stampe allegre di neonati alle pareti.

«Alcuni corpi semplicemente… non collaborano», disse dolcemente. «Ci sono altre opzioni.»

«Alcuni corpi semplicemente…

non collaborano.»

Quella notte John dormì, e io gli invidiavo quella pace. Io non riuscivo a trovarla da nessuna parte.

Ero seduta da sola sul freddo pavimento del bagno, con la schiena appoggiata alla vasca. Quel freddo mi sembrava giusto, in qualche modo. Adeguato. Fissavo le fughe tra le piastrelle e contavo le crepe.

Era il momento più buio della mia vita. Ero disperata, affogavo, e così allungai la mano verso l’unica cosa che pensavo potesse mettere fine al mio dolore.

Era il momento più buio

della mia vita.

Pregai ad alta voce per la prima volta in vita mia.

«Dio, ti prego… se mi darai un figlio… ti prometto che ne salverò anche uno. Se divento madre, darò una casa a un bambino che non ne ha.»

Le parole rimasero sospese nell’aria, e io non sentii… nulla.

«Mi senti davvero?» singhiozzai.

Non lo dissi mai a John. Neanche quando quella preghiera ebbe una risposta.

Pregai ad alta voce

per la prima volta

in vita mia.

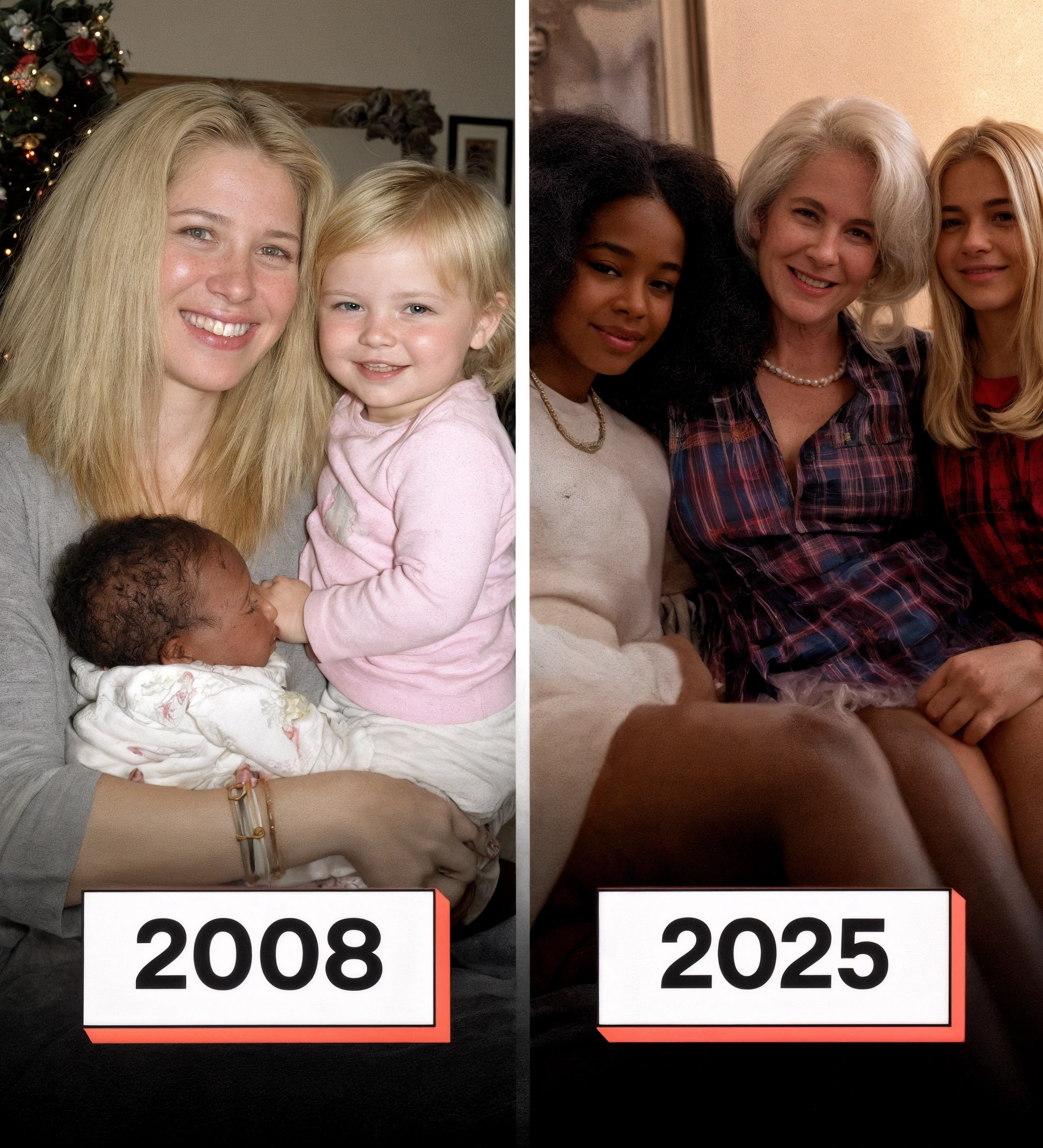

Dieci mesi dopo, Stephanie nacque urlante, rosa e furiosa con il mondo.

Veniva alla luce combattendo, pretendendo, viva in un modo che mi tolse il respiro.

John ed io piangemmo, abbracciandoci l’un l’altro e avvolgendo la nostra bambina in tutto l’amore che avevamo aspettato così a lungo di poterle dare.

La gioia mi travolse, ma il ricordo sedeva quieto accanto ad essa.

Avevo fatto una promessa quando avevo pregato per quel bambino, e ora dovevo mantenerla.

La gioia mi travolse,

ma il ricordo sedeva quieto accanto ad essa.

Un anno dopo, al primo compleanno di Stephanie, mentre gli invitati cantavano e i palloncini sfioravano il soffitto, John ed io ci spostammo in cucina.

Avevo messo i documenti per l’adozione in una cartellina che avevo rivestito con carta da regalo. John sorrise e alzò un sopracciglio quando gliela porsi, insieme a una penna che avevo decorato con un nastrino.

«Volevo solo renderla bella. Per accogliere il nuovo membro della nostra famiglia.»

Firmammo i documenti per l’adozione.

Firmammo i

documenti per l’adozione.

Portammo Ruth a casa due settimane dopo.

Era stata abbandonata la vigilia di Natale, lasciata vicino al grande albero di Natale della città senza alcun biglietto.

Era minuscola, silenziosa — completamente diversa da Stephanie.

Pensavo che quella differenza avrebbe fatto sì che le ragazze si completassero a vicenda, ma non avevo considerato quanto nette sarebbero diventate le differenze tra loro crescendo.

Portammo Ruth a casa

due settimane dopo.

Ruth studiava il mondo come se stesse cercando di capire le regole prima che qualcuno potesse coglierla in fallo.

Notai subito che Ruth non piangeva mai se non quando era sola.

«È un’anima antica», scherzava mio marito, dondolandola dolcemente tra le braccia.

Non avrei mai immaginato che quella preziosa bambina sarebbe cresciuta fino a spezzarmi il cuore.

Non avrei mai immaginato

che quella preziosa bambina

mi avrebbe spezzato il cuore.

Le ragazze crebbero sapendo la verità sull’adozione di Ruth. La spiegavamo in modo semplice:

«Ruth è cresciuta nel mio cuore, mentre Stephanie è cresciuta nella mia pancia.»

Loro lo accettavano come i bambini accettano che il cielo è azzurro e l’acqua è bagnata. È così e basta.

Le trattavo allo stesso modo, le amavo con la stessa intensità, ma con il passare del tempo iniziai a notare attrito tra le mie figlie.

Iniziai a notare attrito

tra le mie figlie.

Erano così diverse… come olio e acqua.

Stephanie attirava l’attenzione senza nemmeno provarci. Entrava nelle stanze come se ne fosse la proprietaria e faceva senza paura domande che mettevano a disagio gli adulti.

Stephanie faceva tutto, dai compiti di matematica alle lezioni di danza, come se stessero distribuendo medaglie.

Era motivata e determinata a essere la migliore in tutto.

Stephanie attirava l’attenzione

senza nemmeno provarci.

Ruth, invece, imparò a leggere le persone.

Studiava gli umori come gli altri bambini studiavano le parole di ortografia. Imparò presto come sparire quando si sentiva “troppo” e come rendersi piccola e silenziosa.

A un certo punto, trattarle in modo uguale cominciò a sembrarmi… non proprio giusto.

La rivalità era sottile all’inizio. Piccole cose che quasi si sarebbero potute ignorare, se non si stava attenti.

La rivalità era sottile,

all’inizio.

Stephanie interrompeva. Ruth aspettava.

Stephanie chiedeva. Ruth sperava.

Stephanie dava per scontato. Ruth si interrogava.

Alle recite scolastiche, gli insegnanti lodavano la sicurezza di Stephanie e la gentilezza di Ruth. Ma la gentilezza è più silenziosa, vero? Più facile da ignorare quando la sicurezza è lì accanto, con la mano alzata.

Gli insegnanti lodavano

la sicurezza di Stephanie

e la gentilezza di Ruth.

Amarle allo stesso modo iniziò a sembrarmi ingiusto, quando mi resi conto che non vivevano l’amore nello stesso modo.

Come avrebbero potuto? Erano persone diverse, con cuori diversi, paure diverse, e diversi modi di misurare se erano abbastanza.

Da adolescenti, la loro rivalità mise i denti.

Stephanie accusava Ruth di essere «coccolata». Ruth accusava Stephanie di «dover sempre stare al centro dell’attenzione».

Da adolescenti,

la loro rivalità mise i denti.

Litigavano per i vestiti, per gli amici, per l’attenzione.

È normale roba tra sorelle, mi dicevo. Solo normale.

Ma sotto c’era qualcosa di più profondo. Qualcosa che non riuscivo a definire.

A volte, nel silenzio che seguiva le urla e le porte sbattute, avevo la sensazione che ci fosse qualcosa di tossico sotto la superficie della nostra famiglia, come un ascesso pronto a scoppiare.

Litigavano per vestiti,

amici e attenzioni.

La sera prima del ballo di fine anno, ero sulla soglia della stanza di Ruth, il telefono in mano, pronta a scattare foto.

«Sei bellissima, amore. Quel vestito ti sta davvero bene.»

Ruth serrò la mascella. Non mi guardò, ma sentii che qualcosa tra noi era cambiato.

«Mamma, tu non verrai al mio ballo.»

Sorrisi, confusa. «Come? Certo che vengo.»

Sentii che qualcosa

era cambiato tra noi.

Alla fine si voltò verso di me. Aveva gli occhi rossi, la mascella tesa e le mani che le tremavano leggermente lungo i fianchi.

«No, non verrai. E dopo il ballo… me ne andrò.»

«Cosa?» Giuro che il mio cuore si fermò. «Andartene? Perché?»

«Stephanie mi ha detto la verità su di te.»

«Dopo il ballo… me ne andrò.»

«Che verità?» sussurrai.

Gli occhi di Ruth si strinsero in due fessure. Non mi aveva mai guardata così…

«Non fare finta di non sapere di cosa sto parlando.»

«Non lo so. Cosa ti ha detto Stephanie?»

La sua voce tremava quando finalmente lo disse.

«Cosa ti ha detto Stephanie?»

«Che hai pregato per avere Stephanie. Che hai promesso che se Dio ti avesse dato un bambino, avresti adottato un figlio. È per questo che hai preso me. L’unica ragione per cui hai preso me.»

Mi sedetti sul bordo del suo letto, il telefono ancora in mano, dimenticato.

«È vero che ho pregato per un bambino, ed è vero che ho fatto quella promessa.»

Ruth chiuse gli occhi. Mi sembrò che sperasse davvero che le dicessi che era tutta una bugia.

«Quindi io ero un affare. Il pagamento per il tuo vero figlio.»

Mi sembrò

che sperasse davvero

che le dicessi che era

tutta una bugia.

«No, tesoro, non è così… “transazionale”. Non so come Stephanie abbia scoperto quella storia, ma lascia che ti dica la verità su quella preghiera. Non ve ne ho mai parlato perché è successo nel momento più difficile della mia vita.»

Le raccontai della notte in cui ero seduta sul pavimento del bagno, a piangere il mio quinto aborto, e di quella preghiera disperata, cruda, venuta da un luogo così profondo che non sapevo nemmeno di averlo.

«Sì, Stephanie è stata la risposta a quella preghiera e sì, la promessa che avevo fatto è rimasta con me, ma non l’ho mai vista come una sorta di debito da saldare.»

«Non l’ho mai vista

come una sorta di

debito da saldare.»

«Quando ho visto la tua foto e ho sentito la tua storia, ho iniziato ad amarti subito. Il voto non ha creato il mio amore per te. Il mio amore per Stephanie mi ha insegnato che avevo ancora più amore da dare, e il voto mi ha solo mostrato dove posarlo.»

Ruth ascoltava. So che lo faceva. Potevo vederla mentre elaborava, cercando di sistemare quelle nuove informazioni nella storia che si era raccontata fino a quel momento.

Ma aveva 17 anni, era ferita, e a volte avere ragione non conta nulla quando qualcuno soffre già.

Avere ragione non conta

quando qualcuno soffre già.

Andò comunque al ballo da sola e non tornò a casa dopo.

John si addormentò sul divano verso le tre, ma io no. Rimasi seduta al tavolo della cucina, fissando il telefono, come se potessi costringerlo a squillare.

Stephanie crollò per prima. Entrò in cucina all’alba, con il viso gonfio e macchiato di lacrime.

Lei non tornò a casa dopo.

«Mamma,» disse. «Mamma, mi dispiace.»

Mi raccontò di quando, mesi prima, mi aveva sentita parlare al telefono con mia sorella di quella preghiera, di quella promessa, di quanto fossi grata che Dio mi avesse dato entrambe le mie ragazze.

Mi raccontò anche di come aveva distorto tutto e usato quelle parole per ferire Ruth durante un litigio, parole pensate per colpire, per vincere.

«Non pensavo davvero che se ne sarebbe andata. Non volevo… Non volevo dire davvero niente di tutto questo.»

Mi aveva sentita

al telefono con

mia sorella mesi prima.

Tenni tra le braccia la mia figlia rumorosa, feroce e in frantumi, e la lasciai piangere.

I giorni trascorrevano lenti. John continuava a dire che sarebbe tornata. Che aveva solo bisogno di tempo. Io volevo credergli.

Il quarto giorno, la vidi dalla finestra del salotto.

Era in piedi sul portico con la sua borsa da viaggio, esitante.

Aprii la porta prima che potesse bussare.

Aprii la porta

prima che potesse bussare.

«Non voglio essere la tua promessa,» disse. «Voglio solo essere tua figlia.»

La tirai a me e la strinsi forte.

«Lo sei sempre stata, amore. Lo sei sempre stata.»

Allora pianse. Non le lacrime caute e silenziose che aveva imparato a versare, ma quel pianto brutto, sincero, che ti scuote tutto il corpo.

La tirai a me

e la strinsi forte.