La gente dice che il tempo guarisce ogni cosa. Io ci credevo, finché non ho capito che alcune verità non svaniscono. Aspettano. E quando riaffiorano, cambiano tutto ciò che pensavi di aver accettato.

Ora ho settant’anni.

Ho seppellito due mogli e salutato quasi tutti quelli che un tempo riempivano la mia vita di risate. Credevo di conoscere il lutto. Credevo di aver imparato a convivere con lui.

Quello che non avevo capito era che non avevo finito di soffrire: stavo solo aspettando la verità.

Quella verità cominciò una notte d’inverno, vent’anni fa, quando la neve cadeva come se volesse fare del male.

Mancavano pochi giorni a Natale.

Mio figlio Michael, sua moglie Rachel e i loro due bambini erano venuti a casa mia per una cena di festa in anticipo. Vivevo in una cittadina tranquilla dove le tempeste erano una cosa normale e i vicini salutavano anche se non si conoscevano davvero. Le previsioni non promettevano niente di serio: neve leggera, forse solo una spolverata.

Le previsioni si sbagliavano.

Se ne andarono verso le sette di sera. Ricordo Michael sulla soglia, la più piccola, Emily, addormentata sulla sua spalla dentro il giaccone spesso. Sorrise con quella sicurezza che hanno i giovani padri quando credono di poter proteggere tutto ciò che amano.

«Andrà tutto bene, papà», disse. «Arriviamo prima che peggiori.»

Quando chiusi la porta, il vento ululò. Qualcosa mi si attorcigliò nel petto: un avvertimento arrivato troppo tardi.

Tre ore dopo, bussarono. Forte. Urgente. Di quelle volte in cui capisci che la tua vita sta per spezzarsi per sempre.

L’agente Reynolds era fuori, la neve gli si scioglieva sul cappotto e la tristezza gli si era già posata sul volto.

C’era stato un incidente.

La strada si era ghiacciata. L’auto era finita fuori carreggiata e si era schiantata contro degli alberi.

Michael era morto.

Rachel era morta.

Mio nipote Sam — appena otto anni — era morto.

Emily era sopravvissuta.

Aveva cinque anni.

Ricordo il corridoio dell’ospedale: le luci crude, l’odore di disinfettante. Emily era lì, muta, segnata dalla cintura di sicurezza, con le costole rotte e una commozione che le offuscava i ricordi. I medici dissero che il trauma aveva scompigliato la memoria. Consigliarono pazienza. Non forzarla.

E io non lo feci.

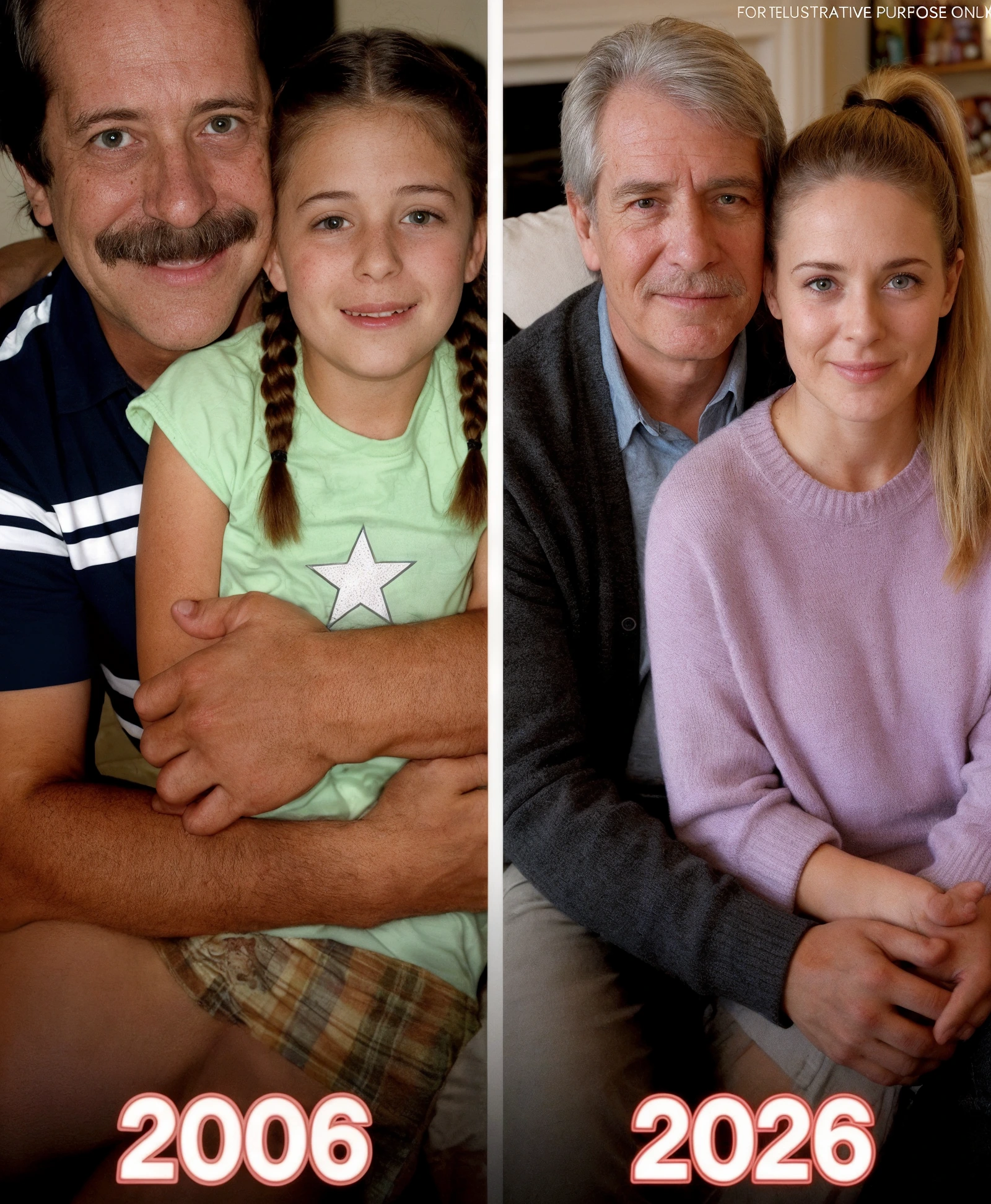

Da un giorno all’altro diventai il suo tutore. A cinquant’anni passai dall’essere un padre in lutto a un genitore a tempo pieno, senza preavviso e senza alcuna guida.

Tutti chiamavano la sopravvivenza di Emily un miracolo. Lo diceva la polizia. Lo diceva anche il pastore, davanti a tre bare.

La vita andò avanti perché doveva.

Imparai di nuovo a cucinare. A fare le trecce senza tirare troppo. A sedermi alle recite scolastiche senza piangere. Emily era silenziosa — troppo silenziosa. Non si lamentava mai. Non faceva mai capricci. A volte mi guardava come se stesse aspettando che qualcun altro tornasse a casa.

Non parlammo quasi mai dello schianto.

Quando mi chiedeva dove fossero i suoi genitori, le ripetevo la risposta che avevo provato mille volte.

«È stato un incidente. Una brutta tempesta. Non è colpa di nessuno.»

Lei accettava e non chiedeva altro.

Passarono gli anni. Emily crebbe diventando una ragazza riflessiva, attenta, bravissima con gli enigmi, attratta dai misteri, più adulta nello spirito di quanto avrebbe dovuto essere. Quando partì per l’università, piansi più forte che al funerale. Non ti rendi conto di quanta vita porti qualcuno in una casa finché non se ne va.

Dopo la laurea tornò a vivere con me, lavorando come assistente legale in centro. Era brillante, determinata — ancora la bambina che si addormentava sulle mie spalle durante le tempeste di neve.

Ritrovammo un ritmo sereno.

Poi, qualche settimana prima dell’anniversario dell’incidente, qualcosa cambiò.

Emily si fece silenziosa — non chiusa, ma concentrata. Cominciò a fare domande che mi mettevano a disagio.

«A che ora sono partiti quella sera?»

«C’era qualcun altro su quella strada?»

«La polizia ha mai fatto ulteriori indagini?»

Il suo sguardo sembrava misurare ogni mia risposta.

Una domenica pomeriggio tornò a casa prima del solito. Era sulla soglia con un foglio piegato, le mani che tremavano.

«Nonno», disse piano. «Possiamo sederci?»

Al tavolo della cucina — lo stesso tavolo che aveva visto compleanni e dolore — mi fece scivolare il foglio davanti.

«Devi leggere prima questo», disse. «Poi ti spiego.»

Sul foglio c’erano solo quattro parole, scritte con la sua grafia ordinata:

QUESTO NON È STATO UN INCIDENTE.

Mi si chiuse il petto. Per un istante pensai che il cuore potesse cedere.

«Ricordo delle cose», disse a bassa voce. «Cose che mi avevano detto che non avrei mai ricordato.»

Tirò fuori un vecchio cellulare a conchiglia — graffiato, antiquato.

«L’ho trovato in una scatola sigillata del tribunale», disse. «Non era etichettato come prova. Ci sono dei messaggi vocali della notte dell’incidente. Uno era stato cancellato solo in parte.»

Le chiesi l’unica domanda che riuscivo a formulare.

«Che cosa c’è sopra?»

«Non erano soli su quella strada», disse. «Qualcuno si è assicurato che non tornassero a casa.»

Poi mi chiese: «Ti ricordi dell’agente Reynolds?»

Certo che me lo ricordavo.

Fece partire la registrazione. Vento. Fruscio. Panico.

La voce di un uomo: «—non ce la faccio più. Avevi detto che nessuno si sarebbe fatto male.»

Un’altra voce, gelida: «Guida e basta. Hai sbagliato strada.»

Emily aveva passato mesi a scavare. Atti giudiziari. Rapporti interni. Turni del personale.

All’epoca l’agente Reynolds era stato sotto indagine — tangenti, verbali falsificati sugli incidenti. Una compagnia di autotrasporti lo aveva pagato per spostare la colpa e cancellare ogni responsabilità.

Quella strada non avrebbe dovuto essere aperta. Un tir si era messo di traverso già quel giorno. Le barriere erano state rimosse.

«Hanno sbandato per evitarlo», disse Emily. «Per questo i segni non coincidevano.»

Le chiesi perché lei fosse viva.

«Perché dormivo», disse. «La cintura ha preso in modo diverso.»

Mi mostrò un’ultima lettera — scritta dalla moglie di Reynolds dopo la sua morte. Una confessione. Una scusa. Una spiegazione.

Quella notte, Emily e io accendemmo delle candele e parlammo — davvero parlammo — per la prima volta in vent’anni.

Fuori la neve cadeva in silenzio.

E per la prima volta, sembrò pace.

«Avevi ragione», disse. «C’era qualcosa che non tornava.»

La strinsi e sussurrai la verità che avrei dovuto dirle molto tempo prima.

«Ci hai salvati entrambi.»

E lo aveva fatto.