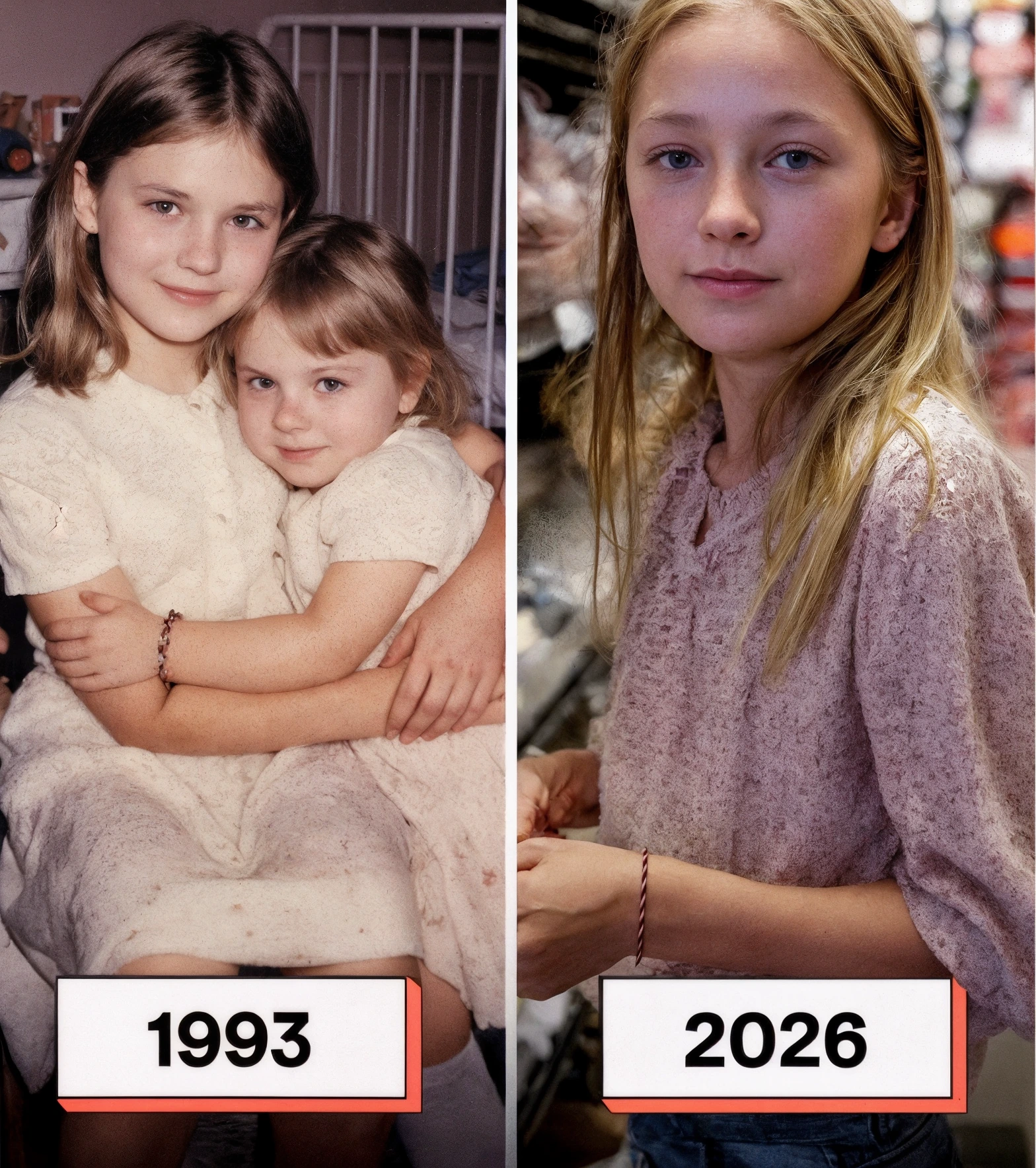

Sono cresciuta in un orfanotrofio, sono stata separata dalla mia sorellina quando avevo otto anni e ho passato i tre decenni successivi a chiedermi se fosse ancora viva. Fino a quando un normale viaggio di lavoro ha trasformato una banale corsa al supermercato in qualcosa che ancora oggi non riesco a spiegarmi del tutto.

Mi chiamo Elena e, quando avevo otto anni, promisi a mia sorella che l’avrei ritrovata.

Poi ho passato 32 anni a fallire.

Mi seguiva ovunque.

Io e Mia siamo cresciute in un orfanotrofio.

Non conoscevamo i nostri genitori. Niente nomi, niente foto, nessuna storia del tipo “un giorno torneranno”. Solo due letti in una stanza affollata e un paio di righe in un fascicolo.

Eravamo inseparabili.

Mi seguiva ovunque, mi stringeva la mano nel corridoio, piangeva se si svegliava e non mi vedeva.

Poi un giorno venne una coppia in visita.

Imparai a intrecciarle i capelli con le dita invece che con un pettine. Imparai a rubare panini in più senza farmi beccare. Imparai che, se sorridevo e rispondevo bene alle domande, gli adulti erano più gentili con entrambe.

Volevamo solo uscire da quel posto insieme.

Poi un giorno venne una coppia in visita.

Pochi giorni dopo, la direttrice mi chiamò nel suo ufficio.

Camminavano accanto alla direttrice, annuendo e sorridendo. Il tipo di persone che sembrano fatte apposta per finire sui volantini “adotta, non abbandonare”.

Guardarono i bambini giocare.

Guardarono me che leggevo a Mia in un angolo.

Pochi giorni dopo, la direttrice mi chiamò nel suo ufficio.

“Elena,” disse, sorridendo troppo, “una famiglia vuole adottarti. È una notizia meravigliosa.”

“E Mia?” chiesi.

Sospirò come se avesse già provato la risposta.

“Non sono pronti per due bambini,” disse. “Lei è ancora piccola. Arriveranno altre famiglie per lei. Vi rivedrete un giorno.”

“Io non vado,” dissi. “Non senza di lei.”

“Non puoi rifiutare,” disse dolcemente. “Devi essere coraggiosa.”

Coraggiosa significava: “fai quello che diciamo noi”.

Il giorno in cui vennero, Mia mi avvolse le braccia intorno alla vita e urlò.

“Non andare, Lena!” singhiozzava. “Per favore non andare. Farò la brava, te lo prometto.”

La strinsi così forte che un’operatrice dovette staccarla da me.

“Ti troverò,” ripetevo. “Tornerò. Te lo prometto, Mia. Te lo prometto.”

Stava ancora urlando il mio nome quando mi misero in macchina.

Quel suono mi ha seguita per decenni.

La mia nuova famiglia viveva in un altro stato.

Non erano cattive persone. Mi davano da mangiare, dei vestiti, un letto senza altri bambini dentro. Dicevano che ero “fortunata”.

Odiavano anche parlare del mio passato.

“Non devi più pensare all’orfanotrofio,” diceva mia madre adottiva. “Adesso la tua famiglia siamo noi. Concentrati su questo.”

Imparai meglio l’inglese, imparai a integrarmi a scuola, imparai che nominare mia sorella rendeva le conversazioni stranamente imbarazzanti.

Così smisi di parlarne ad alta voce.

Nella mia testa, però, lei non ha mai smesso di esistere.

Quando compii 18 anni, tornai all’orfanotrofio.

Personale diverso. Bambini nuovi. La stessa vernice scrostata.

Dissi il mio vecchio nome, il mio nuovo nome, il nome di mia sorella.

Una donna dell’ufficio andò nell’archivio e tornò con un fascicolo sottile.

Ci riprovai qualche anno dopo. Stessa risposta.

“Tua sorella è stata adottata non molto tempo dopo di te,” disse. “Le hanno cambiato nome e cognome e il suo fascicolo è sigillato. Non posso condividere altro.”

“Sta bene? È viva? Può dirmi almeno questo?”

“Mi dispiace,” disse. “Non ci è permesso.”

Ci riprovai ancora qualche anno dopo. Stessa risposta.

Fascicolo sigillato. Nome cambiato. Nessuna informazione.

Vedevo due sorelle litigare in un negozio e mi si stringeva qualcosa dentro.

Era come se qualcuno l’avesse cancellata e avesse scritto sopra una vita nuova.

Nel frattempo, la mia vita andava avanti come vanno avanti le vite.

Ho finito la scuola, ho lavorato, mi sono sposata troppo giovane, ho divorziato, mi sono trasferita, ho ottenuto promozioni, ho imparato a bere un caffè decente invece di quello solubile.

Da fuori sembravo una donna adulta e funzionale con una vita normale, leggermente noiosa.

Dentro, non ho mai smesso di pensare a mia sorella.

Vedevo due sorelle litigare in un negozio e lo sentivo.

Avanti veloce fino all’anno scorso.

Vedevo una bambina con due trecce scure che teneva la mano alla sorella maggiore e lo sentivo.

Alcuni anni provavo a rintracciarla tramite ricerche online e agenzie. Altri anni non riuscivo a sopportare l’ennesimo muro contro cui sbattere.

Era diventata un fantasma che non potevo nemmeno piangere fino in fondo.

Avanti veloce fino all’anno scorso.

La mia azienda mi mandò in trasferta per tre giorni in un’altra città. Neanche una trasferta bella. Solo un posto con un parco uffici, un hotel economico e una sola caffetteria decente.

La prima sera, andai a piedi a un supermercato vicino per prendere qualcosa da mangiare.

Ero stanca, pensavo alle email, maledicevo mentalmente chi aveva fissato una riunione alle 7 del mattino.

Svoltai nel corridoio dei biscotti.

Lì c’era una bambina, forse di nove o dieci anni, che fissava con serietà due pacchi diversi di biscotti come se fosse una decisione enorme.

La manica della giacca le scivolò giù mentre si allungava.

Io mi fermai come se avessi sbattuto contro un muro.

Un braccialetto sottile intrecciato rosso e blu al suo polso.

Mi fermai come se avessi sbattuto contro un muro.

Stessi colori. Stessa tensione mal fatta. Stesso nodo brutto.

Quando avevo otto anni, in orfanotrofio arrivò una scatola di materiali per i lavoretti. Rubai un po’ di filo rosso e blu dal mucchio e passai ore a cercare di fare due “braccialetti dell’amicizia” che avevo visto indossare dalle ragazze più grandi.

Fissai quel braccialetto al polso di quella bambina.

Vennero storti e troppo stretti.

Ne legai uno al mio polso.

L’altro lo legai a Mia.

“Così non ti dimentichi di me,” le dissi. “Anche se ci prendono famiglie diverse.”

Il suo era ancora addosso a lei il giorno in cui me ne andai.

Guardai quel braccialetto al polso della bambina. Mi formicolavano davvero le dita, come se il mio corpo si ricordasse di averlo intrecciato.

“Non posso perderlo o lei piange.”

“Ehi,” dissi piano. “È un braccialetto davvero bello.”

Lei alzò lo sguardo verso di me, non spaventata, solo curiosa.

“Grazie,” disse, mostrandolo con orgoglio. “Me l’ha dato la mia mamma.”

“L’ha fatto lei?” chiesi, cercando di non sembrare una pazza.

Una donna stava camminando verso di noi con una scatola di cereali in mano.

“Ha detto che qualcuno di speciale glielo ha fatto quando era piccola,” disse la bambina. “E adesso è mio. Non posso perderlo o lei piange.”

Io risi un po’, anche se avevo la gola stretta.

“Dov’è la tua mamma?” chiesi.

“Sì,” disse, indicando più giù nel corridoio. “È lì.”

Una donna stava camminando verso di noi con una scatola di cereali in mano.

La donna sorrise alla bambina, poi guardò me.

Capelli scuri raccolti. Niente trucco pesante. Jeans. Sneakers. Poco più che trentenne.

Qualcosa nel petto mi fece un sobbalzo.

I suoi occhi. Il suo modo di camminare. Il modo in cui inclinava le sopracciglia quando strizzava gli occhi leggendo le etichette.

La bambina corse da lei.

“Mamma, possiamo prendere quelli al cioccolato?” chiese.

La donna le sorrise, poi guardò me.

Guardò il polso di sua figlia e sorrise.

Aveva la stessa forma degli occhi di Mia quando aveva quattro anni, solo su un viso adulto.

Mi avvicinai prima ancora di rendermene conto.

“Ciao,” dissi. “Scusa, stavo solo ammirando il braccialetto di tua figlia.”

Lei guardò il polso della bambina e sorrise.

“Lei adora quella cosa,” disse. “Non se lo toglie mai.”

“Perché hai detto che è importante,” la corresse la bambina.

“Qualcuno te l’ha regalato?” chiesi.

“Anche,” disse la donna.

“Qualcuno te l’ha regalato quando eri piccola?” chiesi. “Da bambina?”

La sua espressione cambiò appena.

“Sì,” disse lentamente. “Tanto tempo fa.”

“In una casa-famiglia?” mi scappò.

I suoi occhi scattarono nei miei.

Ci fissammo per un istante.

“Come lo sai?” chiese.

“Anch’io sono cresciuta in una,” dissi. “E ho fatto due braccialetti così. Uno per me. Uno per la mia sorellina.”

“Come si chiamava tua sorella?” chiesi, con la voce che tremava.

La mascella di sua figlia si aprì dallo stupore.

Lei esitò, poi disse: “Si chiamava Elena.”

Mi cedettero quasi le ginocchia.

“È il mio nome,” riuscii a dire.

La bambina sussurrò: “Mamma… come tua sorella.”

La donna mi guardò come se stesse vedendo un fantasma che aspettava e temeva allo stesso tempo.

“Sei la sorella di mia mamma?” chiese la bambina.

“Elena?” disse la donna, quasi senza voce.

“Sì,” dissi io. “Sono io. Credo.”

Restammo lì nel corridoio dei biscotti come tre idiote.

I carrelli passavano. Qualcuno rideva vicino ai latticini. La vita continuava.

La bambina—avrei scoperto più tardi che si chiamava Lily—guardava alternando lo sguardo tra noi come se fosse entrata per sbaglio in un film.

“Andiamo a parlare?” disse la donna. “Non… qui?”

Pagammo e andammo nel triste bar attaccato al supermercato.

Lei afferrò il manico del carrello come se avesse bisogno di aggrapparsi a qualcosa.

Ci sedemmo a un tavolino appiccicoso. Lily prese una cioccolata calda. Noi prendemmo dei caffè che non bevemmo.

“Mi hanno spostata in un altro stato.”

Da vicino, ogni dubbio svanì.

Il suo naso. Le sue mani. La sua risata nervosa. Tutto Mia, solo più grande.

“Che cosa è successo dopo che te ne sei andata?” mi chiese. “Mi dissero che avevi trovato una buona famiglia e… basta.”

“Sono stata adottata,” dissi. “Mi hanno spostata in un altro stato. Non volevano parlare dell’orfanotrofio o di te. Quando ho compiuto diciotto anni, sono tornata. Mi dissero che eri stata adottata, ti avevano cambiato nome e il tuo fascicolo era sigillato. Ci ho riprovato dopo. Stessa cosa. Ho pensato che forse non volevi essere trovata.”

“Mi hanno cambiato il cognome.”

“Mi hanno adottata pochi mesi dopo di te,” disse. “Mi hanno cambiato il cognome. Ci siamo spostati spesso. Ogni volta che chiedevo di mia sorella dicevano: ‘Quella parte della tua vita è finita.’ Ho provato a cercarti quando sono cresciuta, ma non sapevo il tuo nuovo nome né dove fossi finita. Pensavo che mi avessi dimenticata.”

“Mai,” dissi. “Pensavo fossi tu quella che mi aveva lasciata.”

Ridiamo entrambe, quella risata triste che ti esce quando le cose fanno male ma hanno senso.

“E il braccialetto?” chiesi.

Lei guardò il polso di Lily.

“L’ho tenuto in una scatola per anni,” disse. “Era l’unica cosa che avevo di prima. Non potevo più indossarlo, ma non riuscivo a buttarlo. Quando Lily ha compiuto otto anni, gliel’ho dato. Le ho detto che veniva da qualcuno di molto importante. Non sapevo se ti avrei mai rivista, ma non volevo che morisse in un cassetto.”

Lily allungò il braccio con orgoglio.

Parlammo finché il bar non iniziò a pulire per chiudere.

“Me ne prendo cura,” disse Mia. “Vedi? È ancora a posto.”

“Hai fatto un lavoro incredibile,” dissi io, e la voce mi si spezzò.

Parlammo di lavoro. Di figli. Di compagni ed ex. Di ricordi stupidi che combaciavano alla perfezione.

La tazza blu scheggiata per cui tutti litigavano.

Il nascondiglio sotto le scale.

La volontaria che profumava sempre di arance.

Prima di andare via, Mia mi guardò e disse: “Hai mantenuto la promessa.”

“Mi avevi detto che mi avresti trovata,” disse. “E l’hai fatto.”

Era strano—due estranee con lo stesso sangue e un’infanzia rubata—eppure era anche la cosa più giusta che avessi provato da quando avevo otto anni.

Ci scambiammo numeri e indirizzi.

Non facemmo finta che 32 anni non fossero passati.

Messaggi. Telefonate. Foto. Visite quando potevamo permetterci tempo e biglietti aerei.

Stiamo ancora capendo come fare. Entrambe ci siamo costruite vite che esistevano senza l’altra, e ora stiamo cercando di cucirle insieme senza strappare nulla.

Dopo aver cercato per così tanto tempo, non avrei mai pensato che l’avrei ritrovata così.

Ma adesso, quando penso a quel giorno in orfanotrofio—la ghiaia sotto i piedi, Mia che urlava il mio nome—c’è un’altra immagine che si sovrappone:

Due donne in un bar di supermercato, che ridono e piangono su un caffè pessimo, mentre una bambina dondola le gambe e custodisce un braccialetto storto rosso e blu come fosse un tesoro.

Io e mia sorella siamo state separate in un orfanotrofio.

Trentadue anni dopo, ho visto il braccialetto che le avevo fatto al polso di una bambina.

Dopo aver cercato per una vita intera, non avrei mai pensato che sarebbe andata così.