Dopo la morte di suo padre, Jenelle tornò a casa per piangere, solo per trovarsi di fronte la sua matrigna molto più giovane — un tempo la sua severa insegnante di inglese alle medie — che le chiedeva l’affitto. Quello che Elizabeth non sapeva era che la casa era stata lasciata in eredità a Jenelle. Così, il dolore si trasformò in determinazione e il suo silenzio divenne l’arma più affilata.

La casa conservava ancora il suo odore.

Un mix di cedro, caffè e il più tenue accenno di quel profumo che spruzzava sempre in eccesso prima di uscire la sera. Non riuscivo a smettere di inspirare, terrorizzata che l’aroma svanisse, che ogni ricordo di lui scivolasse via, proprio come era successo a lui.

Un attimo prima era qui, scherzando sul fatto che sarebbe vissuto fino ai novant’anni. Quello dopo, una telefonata dalla polizia stradale: incidente in solitaria. Fatale.

Il giorno seguente presi il primo volo e non me ne sono più andata.

Il mio appartamento in città era rimasto intatto, coperto di polvere. Avevo bisogno di stare qui. In questa casa. La mia casa d’infanzia. L’unico posto dove il lutto non sembrava un volo nel vuoto.

Elizabeth, la mia giovane e cool matrigna in cerca di approvazione, era… gentile. I suoi due bambini correvano su e giù per i corridoi con urla di pura energia. Non capivano davvero cosa fosse successo.

E lei? Si atteggiava a padrona della tenuta, composta, con la giusta dose di tristezza per le cerimonie pubbliche.

Io avevo 22 anni. Lei 39.

E, un tempo, era stata la mia insegnante di inglese in settima.

All’epoca era la signora Elizabeth. Con la coda di cavallo perfetta, le penne rosse con cui scriveva appunti carichi di sarcasmo, e quella voce vellutata quando derideva qualcuno. Me, soprattutto.

Ero sveglia ma curiosa. Facevo tante domande. Pensavo fosse lo scopo della scuola.

Ogni volta che alzavo la mano, lei sbadigliava con fare teatrale.

«Diamoci un turno, Jenelle» o «Abbiamo già sentito abbastanza dalla prima fila».

Una volta mi restituì un tema con un biglietto:

«Non tutte le cose hanno bisogno della tua opinione, tesoro.»

Gli altri ridacchiarono. Io smisi di alzare la mano. Mia madre era morta da tempo e non lo avevo mai detto a mio padre.

Quando anni dopo me la presentò come fidanzata, raggiante d’amore, mi sentii vacillare. La guardai in silenzio, cercando di riconciliare la donna al tavolo con quella che mi faceva sentire piccola di fronte a trenta studenti.

Lei mi sorrise come fossimo estranee.

Io non dissi nulla.

Mio padre aveva già passato i cinquantacinque. Dopo la morte di mia madre, aveva trascorso anni da solo. Elizabeth lo faceva ridere di nuovo e lui sembrava più leggero.

Per lui, seppellii tutto. Per lui, mi tacqui.

Dopo il funerale, le lasciai spazio.

Stesi i panni, pulii la cucina, rifornii la dispensa senza che me lo chiedesse. Sorvegliai i suoi figli quando erano troppo irrequieti per sedersi e troppo piccoli per comprendere la perdita.

Cucinavo. Pulivo. Facevo la spesa.

Non mi lamentavo, anche quando lei nemmeno mi ringraziava. Restavo in silenzio mentre lei spariva in camera per ore, lasciandomi sola a rovistare tra le cose di papà con le mani tremanti.

Lo stavo piangendo.

Ma lei stava «ospitando».

Mi occupai dei suoi vestiti, dei suoi quaderni, dei suoi vecchi dischi in vinile. Ogni oggetto era una mina pronta ad esplodere. Aprivo un cassetto e trovavo un biglietto di auguri che le avevo dedicato a otto anni, una lista della spesa scritta dalla sua calligrafia disordinata, una sciarpa che ancora odorava di lui.

Dormivo nella stanza degli ospiti, la mia vecchia cameretta, con i poster d’infanzia ancora sbiaditi e arricciati agli angoli. Mi sentivo di nuovo dodicenne. Piccola in una casa che un tempo mi faceva sentire al sicuro.

Non ci parlavamo quasi mai.

Fino a esattamente un mese dopo il funerale, quando bussò alla mia porta con una busta candida in mano.

«Pensavo fosse giusto chiarire alcune cose», disse con voce dolciastra. Troppo dolciastra. Troppo liscia. Dolceamara.

Aprii la busta. Dentro c’era una fattura dettagliata:

Affitto della camera

Utenze

Spesa

Due cene che aveva cucinato per tutti noi

Materiale per le pulizie («usato mentre ero presente», aveva annotato)

Rimasi immobile. Mi sentii svuotare, ma non lo mostrai. Non davanti a lei.

Quella donna che aveva sposato mio padre. Che mi aveva derisa in aula. Che ora passeggiava tra questi corridoi come se li avesse costruiti lei. E mi stava facendo pagare per stare nella stanza in cui ero cresciuta?

Naturalmente, era così.

Quello che Elizabeth ignorava era che io non me lo sarei fatto scappare.

La mattina dopo preparai il caffè, feci tostare un bagel e mi presi tutto il tempo per affrontare la giornata.

Mi muovevo per la casa come se il cuore non mi si stesse spezzando. Come se ogni cigolio del pavimento non fosse il richiamo di papà. Come se non soffrissi per l’assurdità di dover dimostrare il mio diritto a una casa in cui ero nata.

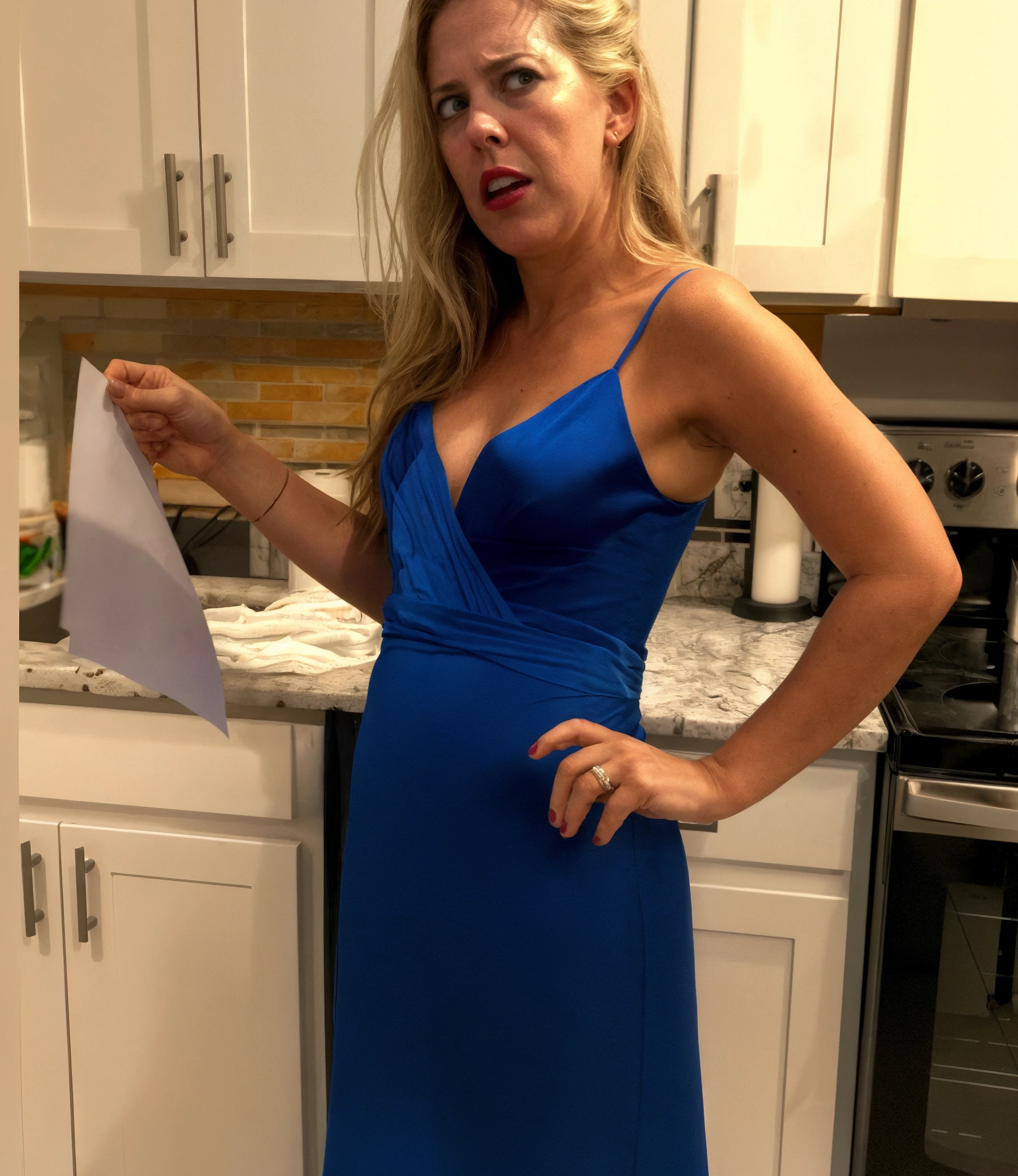

Poi posai una busta sul bancone della cucina, proprio mentre lei entrava con indosso un vestaglia troppo elegante per un lutto.

«Grazie», disse, prendendola. Mi sorrise con aria di trionfo, come se fosse già il giorno del pagamento.

La aprì. E si irrigidì.

La sua bocca si contorse mentre tirava fuori non un assegno, ma un unico foglio piegato.

«Che diavolo è questo?!» strillò, il volto imbrunito dall’incredulità.

«Pensavo fosse il caso di chiarire alcune cose», risposi con calma, le labbra appena incurvate.

Lei non si accorse che la porta d’ingresso si era aperta alle sue spalle. Io sì.

Cinque minuti dopo, il mio avvocato Kyle entrò in cucina con una cartellina sotto il braccio e un’espressione pacata, come se fosse un martedì qualunque.

«Forse è meglio che si sieda, Elizabeth», le dissi, ancora controllata nel tono.

«Perché c’è… un avvocato?» balbettò lei, impallidendo.

Kyle schiarì la voce e aprì la sua valigetta.

«Alla morte di Jacob, questa proprietà è passata legalmente a Jenelle. Suo padre l’aveva lasciata a lei nel testamento. Beneficiaria unica. Firmato, autenticato, registrato in contea due anni fa.»

Lei rimase senza parole, come un pesce fuori dall’acqua.

«No. Non è possibile. È falso! Mio marito… mi amava!»

«Sì, ti amava, Elizabeth», dissi dolcemente. «Ha istituito un piccolo fondo anche per i tuoi figli. Ma la casa? Quella è sempre stata per me. Non per il valore, ma per i ricordi. Per la nostalgia incastonata nei muri. L’ha costruita con mia madre. Voleva che rimanesse in famiglia.»

«Non è giusto», disse lei scuotendo la testa.

«Ciò che non è giusto», intervenne Kyle con freddezza, «è pretendere l’affitto da chi quella casa l’ha costruita con suo padre. Hai cercato di approfittarti del dolore di Jenelle.»

La guardai dritta negli occhi.

«Non ho parlato prima perché stavo piangendo. Perché credevo potessimo convivere, nel nome della sua memoria.»

Feci un respiro.

«Ma se vuoi trattarmi come un’inquilina, ti ricorderò chi ha le chiavi.»

Lei sbraitò, minacciò di impugnare il testamento, sostenne che mio padre le avesse promesso di più. Ma le promesse orali e i documenti scritti sono due cose diverse.

Legalmente, non aveva alcun titolo. E umanamente? Elizabeth aveva bruciato ogni ponte.

Le diedi trenta giorni per andarsene. Non era necessario, ma lo feci.

Il giorno della sua partenza non disse addio. Il camion si allontanò poco prima del tramonto. I suoi figli erano confusi. Non li biasimo: non avevano chiesto nulla di tutto ciò.

Rimasi sulla veranda, le braccia conserte, il cuore stranamente calmo. Il vento portò l’odore dei lillà che mia madre aveva piantato sotto la finestra della cucina.

Fu come un sussurro:

«Hai fatto ciò che dovevi fare, Elle.»

Non si voltò mai indietro. Io non salutai.

Il silenzio che seguì fu profondo.

Niente giocattoli sparsi. Niente passi frettolosi. Niente sospiri passivo-aggressivi al mattino. Nessuna voce melliflua che scivolava in cucina come se fosse padrona di casa.

Solo io. Il ronzio del frigorifero. Il cigolio delle scale. Il lento e attento riordino delle cose di papà.

Ci vollero settimane.

Il lutto non ha una scadenza; ha soltanto angoli da esplorare. E io continuavo a voltarli.

Un cassetto ne conduceva a un altro, finché la casa non mi restituì pezzi di lui per cui non ero pronta:

mappe disegnate a mano del nostro primo viaggio in auto, una foto ingiallita del matrimonio dei miei genitori, il biglietto della ricetta di mia madre per la torta alle datteri e cioccolato che non veniva mai perfetta.

Poi, ripiegato nella copertina di un vecchio quaderno, trovai un Post-it verde:

«Sono andato a comprare il latte, Jen. Dormivi ancora. Sarai per sempre la figlia di papà. Ti voglio bene.»

Non sapevo perché lo avessi tenuto. Forse perché era una cosa ordinaria.

Ma ora significava tutto. La sua voce. La sua presenza. Il ritmo di una casa che un tempo era piena e che avrebbe potuto tornare a esserlo, ma questa volta a modo mio.

Un pomeriggio trovai una scatola nascosta dietro un mucchio di libri nell’armadio del corridoio. Dentro: foto di me e papà, biglietti d’auguri, disegni a pastello e una lettera datata la settimana dopo il suo matrimonio con Elizabeth.

«Jenelle, mia dolce bambina,

se succedesse qualcosa e non potessi salutarti come vorrei, voglio che tu sappia… sei sempre stata la mia gioia più grande. Ho fatto errori, ne farò probabilmente ancora. Ma lasciarti questa casa — quella che tua madre aveva sempre sognato e che ho costruito per lei — è l’unica cosa di cui sono certo di non pentirmi. Non permettere a nessuno di portartela via.»

Stampai la lettera sul petto e piansi per la prima volta dopo settimane, non per il dolore, ma perché mi sentivo vista.

Quella sera, seduta al tavolo della cucina, circondata da scatole mezze piene provenienti dal mio appartamento, capii che non sarei più tornata indietro.

Il contratto di affitto scadeva il mese successivo. L’ho lasciato andare. Ho salutato il luogo che mi aveva visto studente, tra ramen a mezzanotte e goffe pretese di essere adulta.

Non era più casa. Casa era qui.

Non volevo però che il silenzio diventasse un eco in ogni stanza. Non volevo che la casa assomigliasse a un mausoleo di fantasmi. Così andai in un rifugio per animali a due paesi di distanza, “solo per dare un’occhiata” — e ne uscii con due cuccioli.

Uno, un meticcio dalle orecchie flosce e dallo sguardo dolce, adorava le carezze sulla pancia. L’altro, più piccolo e vivace, mordicchiava i miei lacci come se fosse nato per difendere qualcosa di prezioso.

Li chiamai Peanut e Butter. Papà avrebbe riso. Mamma avrebbe lavorato a maglia piccoli maglioncini per loro.

A volte mi siedo sui gradini del portico al crepuscolo, con una tazza di tè e i due addormentati ai miei lati.

Sento ancora echi: la risata di papà, il canto sommesso di mamma, la me di un tempo che provava discorsi davanti allo specchio della camera.

La casa non è solo muri e pavimenti. È memoria. È sangue. È l’ultimo pezzo di loro che posso ancora tenere.

Dicono che la vendetta sia dolce. Ma per me non è dolce.

È stata la cosa giusta.

Elizabeth mi ha insegnato molto… molto prima di sposare mio padre. Mi ha insegnato a rimpicciolirmi, a dubitare del mio valore e a sentirmi piccola in stanze dove meritavo di essere vista.

Ma stavolta?

Ho superato il suo ultimo test. Con il massimo dei voti.

E tu, cosa avresti fatto?